Un lieu chargé d’histoire

Saint-Gengoux-le-National fait partie des quelques sites clunisiens européens candidats au classement au patrimoine mondial de l’Unesco.

Habitants : 1070 Jouvenceaux

À la croisée des chemins : adossé à la Côte Chalonnaise, porte du charolais, Saint-Gengoux-le-National est un bourg-centre qui rayonne sur un bassin de vie de 3000 habitants. Membre du pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus, la ville est classée « Site patrimonial remarquable » et bénéficie des labels de Cité de caractère et de Site clunisien. Elle fait partie des quelques sites clunisiens européens candidats au classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

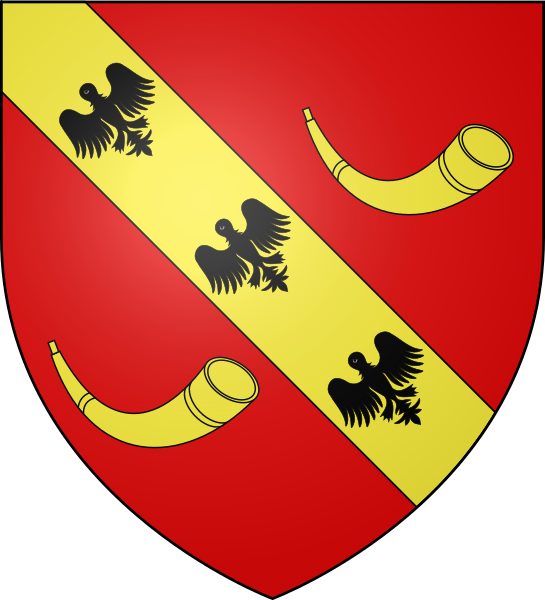

Ce bourg de 1074 habitants fut fondé au Xe siècle par les moines de l’abbaye de Cluny qui associeront dès 1166 le roi de France dans la possession de ce doyenné. Le roi Louis VII installe un prévôt et fortifie la ville pour étendre son pouvoir dans la basse vallée de la Saône, et la cité prend alors le nom de Saint-Gengoux-le-Royal. Cette double tutelle de l’abbaye de Cluny et du roi de France conduit à un enrichissement de la ville et à un accroissement de la population. À la révolution, elle est renommée Jouvence, puis de nouveau Saint-Gengoux-le-Royal, avant de prendre en 1882 le nom actuel de Saint-Gengoux-le-National, mais les habitants s’appellent toujours « jouvencelles et jouvenceaux ».

Saint-Gengoux est un lieu chargé d’histoire qui ne demande qu’à dévoiler la richesse de son patrimoine, comme cette étonnante passerelle qui relie le Beffroi au clocher de l’Église du XIIe siècle (classée), un bel escalier avec encorbellement, la maison à pans de bois du XVe siècle, le donjon vestige du château construit par Philippe Auguste en 1206, l’imposante fontaine des Manants, le lavoir à impluvium du XIXe siècle, les tours de fortification, … et bien plus encore à découvrir au gré de vos flâneries dans ses ruelles pavées aux noms évocateurs : rue du Mouton, des Vertus, Pavée d’Andouilles, du Moulin à Cheval, de l’Échauguette …

Saint-Gengoux offre, dans un cadre privilégié, toutes les commodités pour y mener une vie agréable, grâce à de nombreux commerces, artisans et entreprises de services, des restaurants, une cave coopérative, un marché deux fois par mois, un pôle petite enfance, une scolarisation sur place jusqu’en fin de 3ème, un pôle médical avec plusieurs spécialistes ainsi que des dentistes, une maison de retraite et un espace France Services, le tout étant complété par une vie associative, festive, sportive et culturelle dynamique.

Église

À l’extérieur de la ville, des murs édifiés en pierres sèches, les murgers, délimitent les parcelles de vigne, tandis que des abris construits en pierres sèches, les cadoles, attestent de l’ancienneté de l’activité viticole de la région, qui fournit surtout du pinot noir et du chardonnay. La localité se situe à la pointe sud de l’appellation « côte chalonnaise » et au nord de l’appellation « Macon ».

L’offre d’hébergement pour les visiteurs et touristes est importante et variée : 3 maisons avec chambres d’hôtes, 1 hôtel, 12 gites, 2 gites d’étape et une aire de camping-cars. Un bureau d’information touristique, ouvert toute l’année, propose des visites et promenades adaptées à la diversité des publics.

Sur le GR76, au croisement des chemins de pèlerinage de Saint Jacques et d’Assise, avec 60 km de chemins balisés, Saint-Gengoux-le-National est un lieu privilégié pour la randonnée.

Au centre de la voie verte, qui relie Givry à Macon, c’est le point de départ idéal pour une itinérance douce, à pied, à vélo ou en roller à travers les vignobles de la Côte Châlonnaise et du Mâconnais, en passant par la vallée de la Grosne, Taizé et Cluny.

Le donjon

Batisse la plus visible de la cité médiévale, le donjon de forme quadrangulaire a été édifié sous le règne de Philippe Auguste, en 1206. Suite aux guerres de religion, l’édifice a été considérablement modifié. On remarque encore une meurtrière archère dans la partie haute. Deux ouvertures d’époque ont été conservées sur la face Est dans le dernier étage. Très étroites, ces ouvertures rappellent qu’elles ont été aménagées avant l’adoption du verre à vitre dans les constructions. Les mêmes ouvertures, complètement obturées, se devinent à l’étage inférieur grâce à la forme du linteau arrondi.

Un reste du mur d’enceinte prolonge la face sud du donjon. Celui-ci servait de résidence aux rois lors de leur passage dans la ville. Comme dans tous les donjons de cette époque, l’accès aux étages se faisait par une sorte d’échelle de meunier intérieure. Par la suite, une tour abritant un escalier a été construite dans la partie nord.

La cité médiévale

Édifiée à flanc de coteau, la ville s’est organisée en rues parallèles, relativement larges pour l’époque, facilitant la circulation des véhicules. Il s’ensuit que les constructions possèdent au moins deux niveaux. Généralement, la partie encastrée dans le sol est réservée aux magasins et aux cuvages. La partie qui la surmonte abrite l’espace d’habitation. Si bien que l’un des côtés de la rue montre des portes cochères alors que de l’autre côté alternent portes piétonnes et fenêtres.

Des fenêtres à meneaux se rencontrent dans de nombreuses façades. L’une d’elle, datant du XVe siècle est particulièrement bien conservée avec ses linteaux en accolade dans la rue des Vertus. La fenêtre du premier étage en arc surbaissé et ses montants à moulures annonce le début de la Renaissance. Plusieurs porches à fronton ont été construits vers cette même époque.

Une maison à colombage, style peu fréquent dans la région, s’ouvre sur la rue du Mouton et la rue du Moulin à cheval. La partie supérieure, en encorbellement, présente des pans de bois qui annoncent le style renaissance.

Les maisons les plus luxueuses sont en pierres apparentes jointives. Les habitations plus modestes sont en mœllons recouverts de crépi ; sur ces maisons, il n’est pas rare de voir un chaînage d’angle peint par-dessus le crépi. Les boutiques de l’époque médiévale se reconnaissent à l’embrasure en arc qui couronne un ensemble formé d’une porte flanquée de deux fenêtres à rebord facilitant la disposition de l’étalage.

En tant que cité royale, Saint-Gengoux était géré, dès 1246, par un bailli. La maison dite du bailli se trouve dans la rue de l’Eglise. L’entrée à linteau en accolade débouche sur un escalier en encorbellement. En surplomb, cet escalier en demi cylindre doit sa solidité à un système de report de charge sur un arc, lui même consolidé par un chaînage en fer.

Les hauteurs de Saint-Gengoux recèlent des affleurements de grès qui ont été exploités pour la fabrication de pavés. Les chutes de taille, les « andouilles », ont été utilisées pour le pavement ; ce qui explique le nom d’une des rues : la rue pavée d’andouilles.

Des corbeaux, ou pierres traversantes, ornent les pignons de nombreuses maisons. Parfois, il s’agit d’évier ; le bloc est creusé d’un canal la reliant à un évier en pierre massive.

Toutes ces bâtisses mettent à profit une grande variété de pierres caractéristiques de la Bourgogne : Comblanchien, pierre de Buxy, calcaire de la Lie, pierre de Passy.

Les remparts

Pour se mettre à l’abri des pillages du Comte de Chalon, la ville fut entourée de remparts. Ceux-ci furent en grande partie détruits sous les ordres d’Henri IV. Malgré tout, quelques vestiges ont été conservés. Une partie relie la tour dite François 1er et la tour de Moines. Ces deux tours sont percées de meurtrières canonnières. D’autres restes du rempart peuvent être observés, l’un dans le passage de la Poterne, l’autre dans la rue des Remparts. Les fossés qui complétaient le système défensif, ont été, en grande partie, comblés lors de la démolition des remparts. Les tours les plus anciennes élevées lors de l’édification de la première enceinte sont paradoxalement mieux conservées : tour du Pilori, de la Courtille, Vieille Tour.

Plusieurs portes donnaient accès à la ville. La porte des Manants est la mieux conservée ; elle débouche sur la voie romaine qui conduisait à Tournus. Elle se signale par une tour hexagonale de construction plus tardive que l’ensemble du rempart.

En dehors de la ville, la tour des archers, bâtisse modeste de forme carrée, complétait le dispositif défensif.

Les édifices religieux

La chapelle Sainte Madeleine située au cœur du cimetière représente le vestige d’une église qui a peut-être été la première de Saint-Gengoux.

Les travaux de la nouvelle église visible dans le centre ville, débutent en 1120. Actuellement, l’extérieur montre une opposition entre la partie ancienne XIIe siècle et une reconstruction tardive reconnaissable à ses murs en moellons. L’axe de cette nouvelle structure ne conserve pas la direction de l’ancien édifice.

Le clocher, en pierres jointives apparentes, témoigne de son passé roman de type clunisien. De forme octogonale, il s’étage en trois niveaux. La cloche qu’il contient a été refondue en 1626. La partie supérieure de ce clocher est ouverte par des

baies géminées et des doubles archivoltes. Quelques têtes grimaçantes ornent certaines faces du clocher. La flèche actuelle a été édifiée en 1867. Une passerelle, appelée pontet (petit pont en vieux français), relie le clocher à la tour de l’horloge, sorte de beffroi qui sonne les heures et les quarts d’heure.

L’abside adopte une forme plane contreboutée par d’imposants contreforts disposés en rayons.

Ces contreforts sont judicieusement établis pour respecter, à l’intérieur, la séparation du maître autel et des chapelles latérales. Cette forme plane a peut-être édifiée ainsi sous l’influence cistercienne. Elle a autorisé la mise en place d’un vitrail imposant, conçu par un verrier du nom de Lavergne. Le vitrail s’organise pour une lecture de bas en haut qui simule une remontée dans le temps. L’un des panneaux représente les trois saints particulièrement représentatifs de Saint-Gengoux : Saint Louis qui a assuré le statut de ville royale à la bourgade, Saint Gengoux qui en a donné le nom, Saint Roch particulièrement vénéré lors des épidémies de peste.

Informations pratiques

- Localisation : à 35mn de Chalon-sur-Saône, à 40mn de la gareTGV de Macon

- Cités de caractère à proximité : Martailly-lès-Brancion (18km), Saint-Sernin-du-Bois (40km)